第10回 夏休み中に学んだことを忘れちゃう!?サマースライドへの対策

こんにちは、アメリカ、ニューヨークで教育コンサルタントをしている辻 沙織です。

このコラムでは、在米日本人の保護者からの家庭教育や現地校に関する悩みに答え、教育や子育てに関するトピックを提供しています。

アメリカでは学年末を迎え夏休みに突入していることでしょう。サマーキャンプに参加される方、ご家庭で夏休みを過ごされる方、日本に一時帰国される方など様々かと思います。お子さんたちも、毎日の学校から解放されて、ゆっくり羽を伸ばしたくてワクワクしているかと思います。

そこで今回の教育コラムでは、「夏休み中に起こるサマー・スライドとそれについての対策」をテーマに情報をお届けします。

サマー・スライドとは?

「サマー・スライド」という言葉を耳にしたことはありますか?

アメリカでは、6月にスタートし、7月は丸1ヶ月、そして8月の中旬、学区によっては8月いっぱいが夏休みです。2ヶ月から、長ければ3ヶ月もの長期の休暇が子どもたちを待っています。ある研究結果では、お子さまが学校から離れる期間が長い夏の間に、学校で習ったことを忘れてしまうことが証明されています。国語や算数などの授業で学んだことを夏休みの間に忘れてしまう傾向は、お子様の年齢が上がるにつれてより悪化する傾向にあり、その数字は年々上昇しています。この現象を「サマー・スライド」と呼びます。

この学力差は、毎年の夏休みが終わるたびに累積していき、小学校の6年間で、決定的になってくると言われています。それもそのはず、アメリカの夏休みは1年のうち、20数パーセントの期間を占めているので、夏休みのうちに差が着くとなかなか取り返すことが難しくなってしまうということなのです。

サマー・スライドの要因

サマー・スライドの主な要因として考えられるのは、夏休み中の読書不足です。

研究者によると、夏休みに読書不足が続くと中学校に到達する頃には、夏休みの読書損失が2年分の読解力の遅れとして蓄積されていると推定されています。

一見すると、親は夏の読書の重要性を認識しているようです。

実際、94%の親が夏の読書が学校の成績に役立つと同意しています。

しかし、学校に通う子どもを持つ親のほぼ半数(47%)は「サマー・スライド」を知らないのです。(出典:Scholastic) 他の読書習慣の傾向と同様に、頻繁に読書をする子ども(週に5〜7日間楽しんで本を読む子供)の親は、まれにしか読書をしない子ども(週に1日未満しか楽しんで本を読まない子ども)の親よりもサマー・スライドについての認識が高いです。

幸いにも、夏休みを楽しみながら、夏のサマー・スライドの影響を和らげる方法はたくさんあります。さらには、新しいことを学びながらその時期を乗り越えることも可能です。

対策と多様なプログラムの紹介

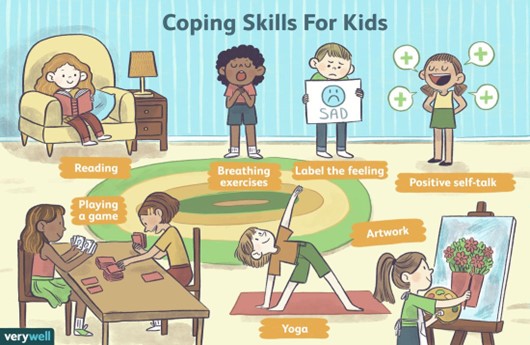

サマー・スライドの影響を最小限に抑えるためには、夏休み中も学習の機会を提供することが重要です。次のような方法があります:

- 読書プログラムの参加: 地域の図書館や学校が提供する夏の読書プログラムに参加することで、子供たちが読書を続ける動機づけとなります。

- 楽しい学習活動の計画: 子供たちが楽しみながら学べるような活動(例えば、科学実験や博物館の見学)を計画すること。

- 家庭での学習環境の整備: 家庭での学習時間を確保し、親子で一緒に学ぶ時間を設けること。

では、様々な方法とプログラムをご紹介していきます。

年齢の低いお子さんに関して

本を選ぶ際にお子様に適切なレベルかどうか迷うことがあるかと思います。そういうときは、「5本指テスト」が有効です。

5本指テスト

お子様が読書をする際、その本がお子さんのレベルに合っているかを確かめるのに役立ちます。お子さんの適切なレベルよりも難しすぎる本を選ぶと、読書に魅力を感じなくなってしまう可能性もあるので、お子さんの今のレベルに合った本を選ぶことが大切です。

- その本の真ん中辺りのページをランダムに開き、読み始める

- お子さんに、わからない語彙があるたびに指を一本ずつ折らせる

- そのページを読み終わった時点で、何本の指を折ったか数える

指の数の目安:

- 0:簡単な本

- 1~5:適切な本

- 5本以上:少し難易度が高い本

読書チャレンジ

夏休みの間本を読み続けるモチベーションや、チャレンジごとが好きなお子さんには「読書チャレンジ」と題して、様々なコミュニティーや企業が支援している夏の読書プログラムに参加してみてはいかがでしょうか。

各企業とのコラボレーションプログラムの紹介

- Barnes & Noble:毎年夏に、Barnes & Nobleはあらゆる年齢のお子さんたちが楽しめる、夏の読書に最適な優れた本のリストを選定します。お子さんたちは8冊の本を読み、それをWeb上でダウンロード可能な読書ジャーナルに記録し、お店に持っていくと無料の本をもらうことができます。このプログラムは1年生から6年生の生徒を対象とし、読書ジャーナルを完成させた各お子さんには1冊の本が提供されます。

Barns & Noble 読書チャレンジ - Camp BOOK IT! With Pizza Hut:食べることが好きなお子さんには、読書の習慣を育むだけでなく美味しい報酬が待っている読書チャレンジに挑戦してみるのも良いでしょう。お子さんの月の読書目標を設定し、デジタルダッシュボードで追跡します。月間の読書目標を達成すると、お子さんたちはPizza Hutの無料パーソナルパンピザを受け取ることができます。

Camp BOOK it with Pizza Hut 読書チャレンジ - Showcase Cinemas:本を読んで、BOOKWORM WEDNESDAYSで無料の夏の映画を楽しむチケットを手に入れましょう。参加しているShowcase Cinemasのチケット売り場で、読書感想文を提出すると、選ばれたお子さん向け映画への無料入場券をもらうことができます。

Shocasesシネマで読書チャレンジ - Scholastic:Scholasticには、夏の読書のためのデジタルホームベースがあります。お子さんたちはここでアバターを作成し、完全に管理されたオンラインスペースで新しい友達を作り、バーチャルリワードを獲得することができます。必要なのは、サインアップして夏の間Scholastic Home Baseで読書を続けることだけです。

Scholastic Summer Reading ホームベース - プロのスポーツチームとの読書チャレンジ:スポーツ好きのお子さんには、多くのプロスポーツチームが夏の読書プログラムをスポンサーしており、その中にはタンパベイ・レイズやシカゴ・ファイアFCも含まれます。地元のチームが読書プログラムを提供しているかどうかを確認してみてください。

タンパベイ・レイズ読書チャレンジ

シカゴ・ファイアFC読書チャレンジ

もちろん、読書だけが全てではありませんが、今回のコラムでは読書に焦点を当てて書いてみました。夏休みの学習の一環として、ぜひこれらのプログラムを活用してみてください。

ご家族で楽しく意義のある夏休みになることを祈っております。

辻 沙織

Brooklyn de Kosodate 代表

米国にて教育学修士課程

ニューヨーク州・カリフォルニア州・ノースカロライナ州に教員資格を保持

米国公立小学校にて10年教鞭をとる

その後、ブルックリンあおぞら学園で教育ダイレクターに就任

全米教育理事会より認定を取得

日本語で教育・発達に関するコンサルティングを行っている

自身も一児の母

Brooklyn de Kosodate website: https://www.brooklyn-de-kosodate.com